これからの水道・下水道~所沢市の今と未来~

更新日:2025年10月1日

所沢市の水道・下水道の成り立ちや、将来に向けたさまざまな取組みをご紹介します。

所沢の水道・下水道の歴史

所沢市の水道事業は、昭和12年の給水開始以来、給水人口と年間配水量の大幅な増加に対応するため、7期にわたる拡張事業を行い水道施設の整備を進め、安全で安心な水道水の安定供給に努めてきました。

また、下水道事業は、昭和32年の管渠整備から始まり、平成14年度に市街化区域の下水道整備が概ね完了しました。平成15年度からは、市街化調整区域の下水道整備を進め、下水道普及率の向上に努めてきました。現在の下水道普及率は95パーセント以上となっています。

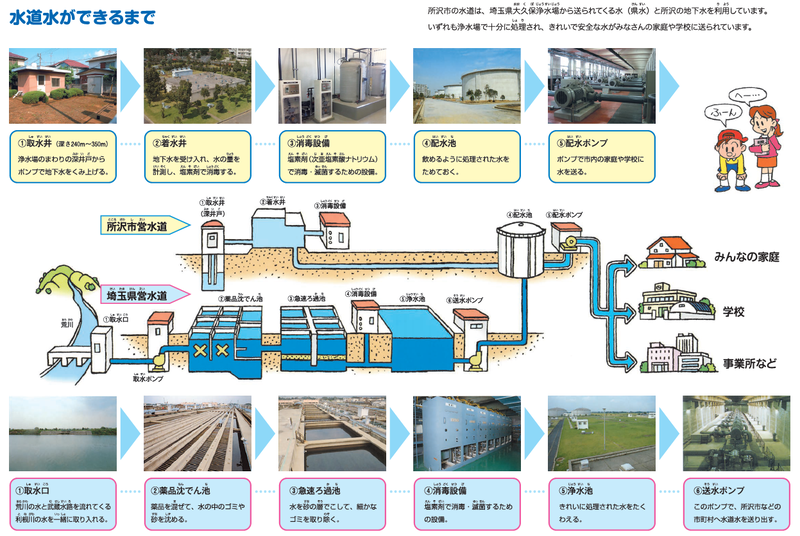

水道水ができるまで

所沢市の水道は、9割を埼玉県から購入し(県水)、1割を地下水でまかなっています。県水は、さいたま市にある埼玉県大久保浄水場で処理され、所沢市内の4つの浄水場に送られます。そこで地下水と混ぜ合わせて処理を行い、きれいで安全な水をみなさんの家庭などに届けています。

水道水ができるまで

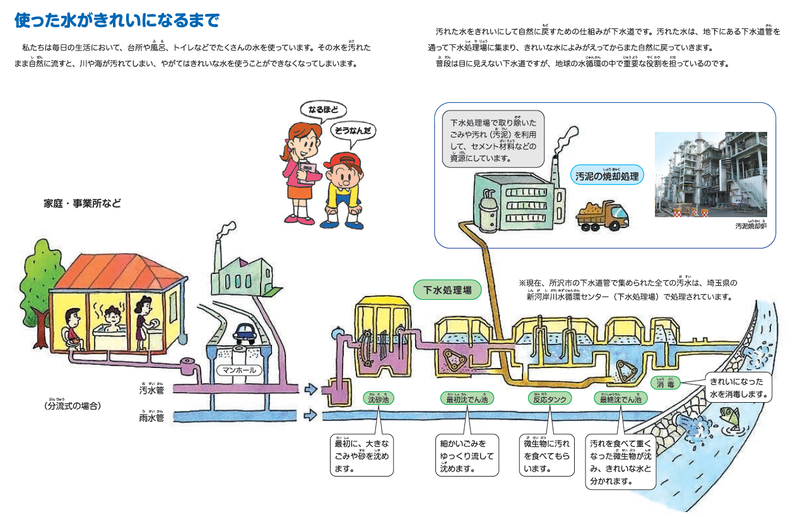

使われた水のゆくえ

所沢市内の家庭や工場などで使われた水は、和光市にある埼玉県新河岸川水循環センター(下水処理場)まで流れていき、きれいにしてから新河岸川に戻しています。

新河岸川水循環センターには、狭山市・入間市・川越市などの13の市や町から出た下水がそれぞれの流域下水道幹線(2つ以上の市町村から出る下水を効率的に処理することを目的とした下水道)を通って集まってきます。きれいになった水は、最後は東京湾まで流れていきます。

使った水がきれいになるまで

地震に強い水道と下水道を目指して

日本は、地震の多い国です。大きな地震が起こると水道管が壊れて水が止まってしまうことがあります。また、下水道管が壊れると、トイレの水などが流せなくなります。所沢市では、被害を最小限にとどめるため、地震に強い水道・下水道を目指して、様々な事業を進めています。

強い水道施設づくり

ダクタイル鋳鉄管布設替工事の様子

多くの水道管は高度経済成長期に整備されたもので、年数の経過とともに老朽化が進行しています。老朽化した水道管では、災害時に漏水や断水のリスクが高まるため、老朽化した水道管を耐震性の高いダクタイル鋳鉄管へ布設替えを進めています。

また、地震や落雷に伴う停電が発生した場合でも水道水の配水に支障がないよう、浄水場の監視制御に必要な電力を供給する無停電電源装置や、ポンプ等の機械設備に必要な電力を確保する非常用発電設備を整え、バックアップ機能の維持・強化を図っています。

強い下水道施設づくり

マンホール耐震工事の様子

マンホールや下水道管などは、耐用年数や緊急度に応じて改築・布設替え工事を行い、計画的に耐震化を進めています。

また、近年は集中豪雨が増加傾向にあります。雨天時に雨水が汚水管へ流れ込むことで発生する、マンホール蓋の飛散や溢水、宅地内への逆流の被害を防止するため、汚水管の改築等を行っています。

地震で水道が止まったら

災害時には指定避難場所を中心として応急給水を行う体制を整備しており、34万人の市民が必要とする約10日分の水を市内各施設に貯水しています。また、県からの送水が停止した場合に備えて、所沢市の給水車が狭山市にある上赤坂中継ポンプ所から給水を受けられる協定を結ぶなど、飲料水の確保に努めています。

これからの所沢

所沢市では、これまで水道事業・下水道事業の健全経営に努めてきましたが、人口減少や節水機器の普及による料金収入の減少や、施設の老朽化に伴う施設維持費の増加など、様々な課題に直面しています。

市民のみなさまに、これからも安心して水道・下水道をご利用いただくため、定期的に経営状況を確認し、必要に応じて料金・使用料体系の見直しを行います。

また、既存の資産を活用した自主財源確保の取組みも進めていきます。

自主財源確保の取組み

持続可能な事業運営のため、収入源をご利用者の皆さまからいただく水道料金収入・下水道使用料収入だけに頼るのではなく、広告料収入などの既存資産を有効活用した自主財源の確保に努めています。

お役立ち情報

「知って得する、読んで得する」をコンセプトに、上下水道局の広報紙「ところざわ水物語」を発行しています。皆さまのお役に立つ情報や、子どもたちにも親しんでいただける内容を掲載していますので、是非ご一読ください。

お問い合わせ

所沢市 上下水道局 経営課

住所:〒359-1143 所沢市宮本町二丁目21番4号

電話:04‐2921‐1087

FAX:04‐2921‐1094