星空を見上げてみよう

更新日:2024年7月25日

「星空を見上げてみよう」では、宇宙や星についてのコラムや、楽しく学べる講座などの情報発信をとおして市内で楽しめる星空の魅力をお伝えしていきます。

宇宙と星の魅力~夜空を見上げてみよう~

広い宇宙を想像すると心が躍ります。でも、街の灯りがある都会では星はあまり見えないと思っていませんか?いいえ、そんなことはありません。窓を開けて目を凝らしてみると、少し街灯りがある所沢でも意外にたくさんの星を楽しむことができます。天気の良い日におうちで夜空を見上げてみませんか?

写真(C)Teruyasu Kitayama

2024年の天体イベント

| 天体現象 | 備考 | |

|---|---|---|

| 7月25日 | 土星食 | 日出後の西低空で月に隠されます |

| 8月10日 | おとめ座スピカの食 | 夜の初め頃の西低空で月に隠されます |

| 8月12日 | ペルセウス座流星群が極大 | 上弦前の月あかりがあります |

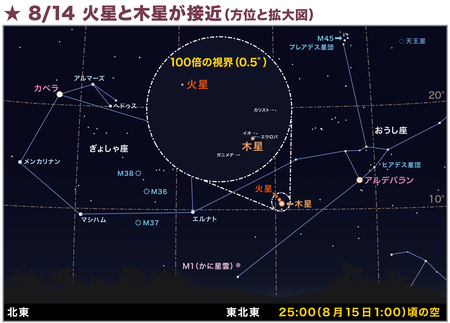

| 8月14日 | 火星と木星が接近 | 夜遅くの東低空で大接近します |

| 9月8日 | 土星が衝 | みずがめ座付近で観望好機です |

| 9月17日 | 中秋の名月 | 満月前夜の中秋の名月です |

| 9月27日 | 紫金山・アトラス彗星が近日点を通過 | 9月から10月に肉眼彗星になる可能性があります |

| 10月3日 | 南米方面で金環日食 | チリ、アルゼンチンなどで見られます |

| 10月17日 | 本年最近の満月 | 十三夜の頃のスーパームーンです |

| 12月8日 | 木星が衝 | おうし座付近で観望好機です |

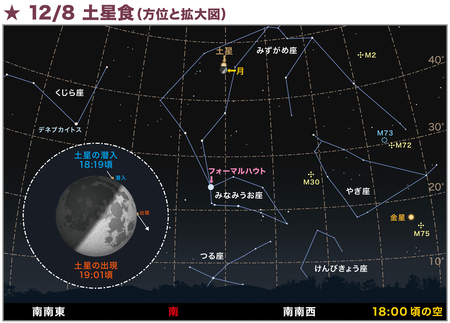

| 12月8日 | 土星食 | 夜の初め頃の南空で月に隠されます |

| 12月9日 | 海王星食 | 夜の初め頃の南空で月に隠されます |

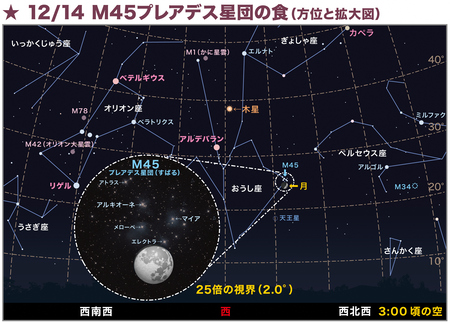

| 12月14日 | M45プレアデス星団の食 | 未明の西空で月に隠されます |

| 12月14日 | ふたご座流星群が極大 | 満月前の月明かりがあります |

| 12月25日 | おとめ座スピカの食 | 明方の南東低空で月に隠されます |

- 標記事項は、特別な記述がない限り、観測点を旧東京天文台(東京都港区麻布台)、観測時刻を観測点での現象時刻(日本標準時、UT+09h)として算出しております。

- 掲載内容は、天象計算時点での各種情報に基づいて算出しております。

衝(しょう)とは

地球から見てその惑星が太陽とちょうど反対の方向にある状態のこと。(太陽-地球-惑星)ほぼ一晩中観察できることに加え、その惑星が最も地球に近づく日でもあります。ぜひこの日に惑星を観察してみましょう!

8月10日 おとめ座スピカの食

8月14日 火星と木星が接近

12月8日 土星食

12月14日 M45プレアデス星団の食

季節の星のおはなし

夏の星空

<「夏の大三角」と夏の星座について>

夏の夜空を見上げると、街灯にも負けず明るく輝く「デネブ」、「ベガ」、「アルタイル」と呼ばれる3つの星があります。これらを結ぶとできるのが「夏の大三角」です。

ベガとアルタイルは、それぞれ織姫星、彦星として七夕物語のモデルとなっていることは、ご存じの方も多いのではないでしょうか?

夏の夜空では、この大三角を目印に、星座を探していくのがおすすめです。例えば、デネブを尾と見立てて、大きな十字の形をつくる、「はくちょう座」や、ベガの近くで小さなひし形をつくる「こと座」など、夏の大三角の付近には多くの星座があります。また大三角から南西の方に目を向けると、赤い星「アンタレス」とS字形で有名な、「さそり座」も見つかることでしょう。

ぜひ星に関する本や図鑑、アプリを使って、夏の星座を探してみましょう!

夏の大三角形 (C)Hiroyuki Narisawa

<ペルセウス座流星群>

三大流星群のひとつであるペルセウス座流星群の今年の極大(流星群が最も活発になるとき)は、8月12日の午後10時頃。

極大日付近の8月12日から13日頃は流れ星を見つけられるかもしれません。

特に13日の夜明け近くには、最も多くの流星が観察できると予想されています。

また今年は、月明りの影響も少ないため、かなりの好条件です。

シートに寝転がったりイスにゆったり座りながら、じっくりと流れ星を探してみましょう。

<見ごろの惑星>

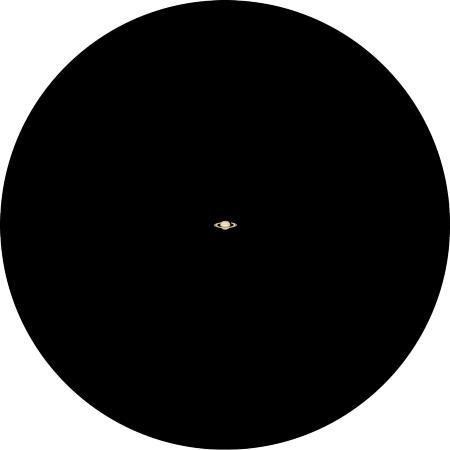

今年の夏は「土星」が見ごろです。

7月下旬では午後9時以降、8月下旬では午後7時頃以降に、黄色っぽく輝く土星を肉眼でも見つけることができるでしょう。

土星は、環(わ)のある姿が特徴的ですが、年々環の見え方が変化していることはご存じでしょうか?

土星の環は、おおよそ15年の周期で傾きが変わります。

1年後の2025年は、土星の環を真横から見る位置関係になるため、一時的に環が見えなくなります。

天体望遠鏡をお持ちの方は、年々変化する土星の姿を楽しむのもおすすめです。

天体望遠鏡で見た土星のイメージ

秋の星空(2023年)

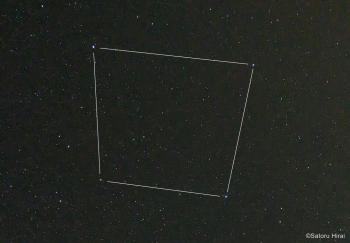

<「秋の四辺形」と秋の星座について>

10月下旬、太陽が沈み暗くなってきた頃に、東の空から四角形に並ぶ星が昇ってくるのを確認できます。この四角形は、「秋の四辺形」と呼ばれていて、翼を持つ天馬、ペガスス座の胴体を形作っています。また、他にも秋の夜空には、古代エチオピア王家の物語のひとつ、『英雄ペルセウスのアンドロメダ姫救出物語』の登場人物たちが星座となって空いっぱいに現れます。娘を自慢しすぎてしまった妃「カシオペヤ」、その夫「ケフェウス」、怪物の生贄にされてしまった妃の娘「アンドロメダ」、海の怪物「くじら」、そしてアンドロメダを救い出す英雄「ペルセウス」。ぜひそれぞれの星座を探しながら、秋の夜空を楽しんでみてください。

秋の四辺形 (C)Satoru Hirai

<見ごろの惑星>

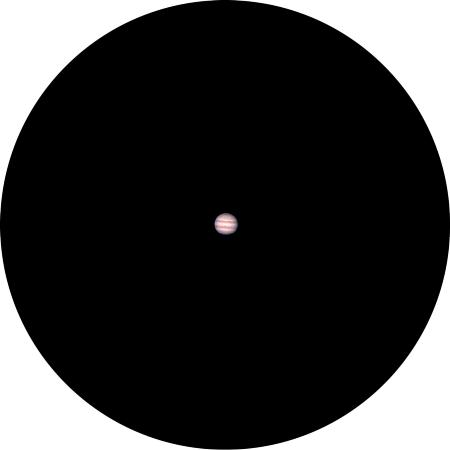

今年の秋は「木星」が見ごろです。

10月下旬では18時以降、11月下旬では17時以降に、明るく輝く木星を肉眼でも見つけることができます。

今年の木星は「おひつじ座」付近にあります。

街明かりのある所沢市でおひつじ座を見つけることはなかなか難しいですが、木星の位置から、おひつじ座の位置を推測することができます。

街明かりの少ない場所へ移動したり、双眼鏡を使って、おひつじ座をつくる星々を探してみることもおすすめです。

また天体望遠鏡を使って、木星を高倍率で観察すると、木星の4つの衛星「ガリレオ衛星」や、木星の特徴でもある「縞模様」も観察可能です。

天体望遠鏡で見た木星のイメージ

- 標記事項は、特別な記述がない限り、観測点を旧東京天文台(東京都港区麻布台)、観測時刻を観測点での現象時刻(日本標準時、UT+09h)として算出しております。

- 掲載内容は、天象計算時点での各種情報に基づいて算出しております。

冬の星空(2023年)

<ふたご座流星群>

12月13日の夜から15日の夜にかけて、三大流星群のひとつ「ふたご座流星群」が見頃を迎えます。

この数日は、月明りの影響もないため、流星群観察にぴったりです。

国立天文台によると、この流星群では、1時間あたり30個以上の流れ星が見られると予想されているそうです。(街明かりがない暗い場所で観察した場合)

観察には、天体望遠鏡や双眼鏡は必要なく、ご自身の目で空全体を見渡しながら流れ星を探すのがおすすめ。

イスに座ったり、シートに寝ころんだりして、のんびりと流れ星が現れるのを待ちましょう。

<冬のダイヤモンド>

冬は、明るい星が多く、星を見つけるのがとても楽しい季節です。今回は、冬の夜空のなかでも特に目立つ「冬のダイヤモンド」についてご紹介します。冬のダイヤモンドは、6つの1等星(AからF)を結んでできる六角形で、その美しい星の並びから「冬のダイヤモンド」と呼ばれています。色の違いや明るさの違いに注目して、楽しみながら探してみましょう!まずは、わかりやすいオリオン座から見つけるのがおすすめです。

冬のダイヤモンド

- A:ふたご座のポルックス。隣で白色に光る兄のカストルとは対照的に、オレンジ色に輝きます。

- B:こいぬ座のプロキオン。白色やクリーム色に見えます。

- C:おおいぬ座のシリウス。星座を作る星の中で最も明るい星です。

- D:オリオン座のリゲル。青白い星で、ベテルギウス(三つ横に並んでいる星のさらに上にあるオレンジ色の星)との違いを見るのも楽しいです。

- E:おうし座のアルデバラン。オレンジ色に光っていて、牡牛の眼が充血しているように見えるかも。

- F:ぎょしゃ座のカペラ。黄色く輝いて見えます。

冬に昇る星座にも、多くのお話があります。ふたご座には、兄カストルと弟ポルックスの兄弟の絆の話があり、オリオン座には、夏に昇るさそり座との関係がわかる面白い話があります。詳しいお話や、おうし座・おおいぬ座など他の星座の話は、ぜひ図書館の本やインターネットで調べてみてください。そして暖かい服を着こんで、美しい冬の夜空を楽しみましょう。

<プレアデス星団(すばる)>

澄んだ冬の夜空では、「すばる」の名で親しまれる「プレアデス星団」も見頃です。上でご紹介した「E:アルデバラン」があるおうし座の近くに、いくつかの星が密集している部分を観察できます。この星の集まりを「プレアデス星団」といいます。この星団にある星々はおよそ6000万年前に生まれたといわれています。かなり昔のように感じますが、宇宙のスケールでは生まれたばかりの若い星々です。

双眼鏡を使うと、肉眼よりも多くの星を観察できるので、家族みんなで何個の星が見えるか比べてみるのもおすすめです。

双眼鏡で見たプレアデス星団(すばる)のイメージ

春の星空(2023年)

<春の大曲線>

明るくカラフルに冬の夜空を飾ってくれた星々が西の空に傾く頃、やさしく輝く春の星々がやってきます。今回はそんな春の星空をたどる目印となる「春の大曲線」をご紹介します。3月では夜遅くに、4月では午後8時から9時頃、だんだんと春の星座が空へと昇り始めます。北の空にあるひしゃくの形で有名な、「北斗七星」。その柄のカーブに沿って東から南に伸ばしていくと、オレンジ色の星「アルクトゥルス」、そして白い星「スピカ」を見つけることができます。この北斗七星からスピカを結ぶカーブを「春の大曲線」といいます。スピカはおとめ座をつくっている星の1つで、その美しい白色から「真珠星」とも呼ばれています。

春の大曲線

街明かりが明るいところでは少し見えづらいのですが、春の大曲線の西側にはしし座、かに座、ふたご座があります。また、アルクトゥルスの東側には小さくて愛らしい「かんむり座」も見えるかもしれません。夏や冬とはまた違う、やさしい春の星座をぜひお楽しみください。

<かに座とプレセぺ星団(M44)>

月明かりがない夜や、暗い場所へ行ったときには、ぜひ「かに座」を探してみましょう。春の大曲線のさらに西側に、しし座の一等星「レグルス」とふたご座の一等星「ポルックス」を見つけたら、その間をじっくりと観察します。雲のようにぼんやりとした光が見えてきたら、それはかに座をつくる「プレセぺ星団」という星の集団です。まるで、蟹が背負った甲羅のように見えるかもしれません。

かに座

この星団は、肉眼で見ると雲のようにぼんやりとしていますが、双眼鏡で覗いてみると細かな星々が観察できます。冬の星のおはなしでご紹介した「すばる(M45)」は、青白い星が多いのに対し、この「プレセぺ星団」では赤色、オレンジ色などの星々も見えるのが特徴です。また、この星団は、英語では「Beehive(ハチの巣)」と呼ばれています。他の国々で、星や星団がどのように呼ばれているのか調べてみるのも楽しいかもしれません。

おうちでできる上手な星空観察のポイント

おうち時間に星空観察をしてみませんか?お家で簡単に星空を観察できるポイントをご紹介いたします!

星空観察をするときに用意すると便利なもの

赤色LEDライト、星座早見盤(星座アプリ)、防寒具/虫よけ、コンパス、双眼鏡/天体望遠鏡、椅子やシート

星空観察のポイント

其の一、ベランダやお庭の方角を調べましょう

まずはご自身のベランダやお庭など、見上げる空の方角を調べましょう。自由に見渡すことが難しいおうちでの星空観察では、実際に空が見える方角を知ることが大切です。本格的にコンパスを使うのも良いですし、スマートフォンのアプリを使っても簡単に調べることができます。

其の二、暗闇に目を慣らしましょう

部屋の電気はもちろん、スマートフォンなどの明るい光をできるだけ避け、目を暗闇に慣らしていきましょう。だんだんと見える星が増えていきます。明かりが欲しいときには、目への刺激が少ない赤色ライト、または赤いセロファンをまいた懐中電灯を使用しましょう。

其の三、見たい星を探しましょう

星座早見盤や、専用アプリを用いて見たい星を探しましょう。其の一で調べた方角と照らし合わせて。都会でも見えやすい1~2等星の星々を目印に、握りこぶしを使って探していくと見つけやすいです。(星座などの大きさや場所を調べるときには距離ではなく角度を使います。また、握りこぶしの親指から小指までの角度が約10度といわれています。)

情報及び写真提供:株式会社ビクセン

市内の星空観察スポットの紹介

市内の星空観察スポットを紹介します。写真は過去の星空フェスティバルで行った天体写真展「所沢の星空」の優秀作品です。

星空観察スポットの紹介

航空記念公園

第1回 所沢市長賞「金星と航空公園のC46天馬」肥田野一夫さん

第3回 所沢市教育長賞「航空整備兵の像と北天の日周運動」中村一孝さん

比良の丘

第4回 所沢市長賞「比良の丘の日周運動」中村一孝さん

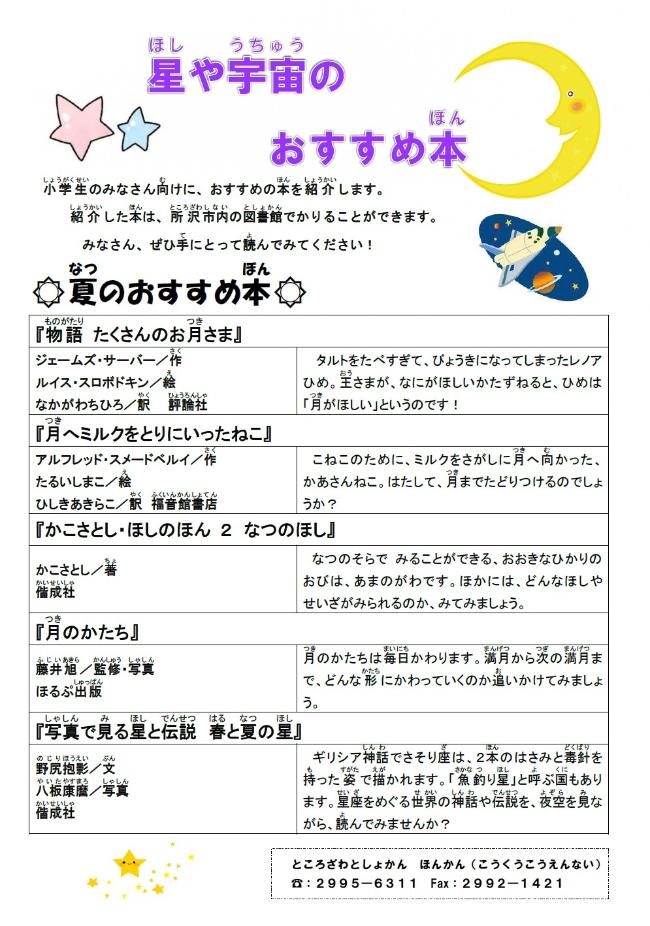

本の中の星空

所沢図書館おすすめの星や宇宙についてのブックリストです。星空をより楽しむためにぜひ読んでみてください。ブックリストの本は所沢図書館でご利用いただけます。

星や宇宙のおすすめ本~夏のおすすめ本~

![]() 星や宇宙のおすすめ本~夏のおすすめ本~(PDF:241KB)

星や宇宙のおすすめ本~夏のおすすめ本~(PDF:241KB)

![]() 星や宇宙のおすすめ本~秋のおすすめ本~(PDF:2,154KB)

星や宇宙のおすすめ本~秋のおすすめ本~(PDF:2,154KB)

![]() 星や宇宙のおすすめ本~冬のおすすめ本~(PDF:2,927KB)

星や宇宙のおすすめ本~冬のおすすめ本~(PDF:2,927KB)

![]() 星や宇宙のおすすめ本~春のおすすめ本~(PDF:2,942KB)

星や宇宙のおすすめ本~春のおすすめ本~(PDF:2,942KB)

所沢図書館で星や宇宙に関する本を探してみましょう。

提供・協力

・情報及び写真の提供:株式会社ビクセン

![]() 天体望遠鏡メーカー 株式会社ビクセンホームページ(外部サイト)

天体望遠鏡メーカー 株式会社ビクセンホームページ(外部サイト)

上記ホームページから、より詳しい星空観察の情報をお調べいただくことができます。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。

お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

![]() Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

所沢市 教育委員会教育総務部 文化財保護課 ふるさと研究グループ

住所:〒359-0042 所沢市並木六丁目4番地の1

電話:04-2991-0308

FAX:04-2991-0309